AVVIA UNA MEDIAZIONE: PER AVVIARE UN PROCEDIMENTO OCCORRE PRESENTARE UNA SPECIFICA ISTANZA.

AVVIA UNA MEDIAZIONE

Con il D.M. 24 ottobre 2023, n. 150, è stato approvato il regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16, D.lgs 28/2010 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies, D.lgs 206/2005 (Codice del Consumo).

In particolare, per quanto qui di interesse, il ricorrente ha inteso contestare il detto decreto ministeriale nella parte in cui è stata introdotta la disciplina dei costi della mediazione gravanti sulle parti.

Come è noto, a seguito della c.d. riforma “Cartabia”, è stato profondamente modificato l’art. 8, D.lgs 28/2010, a tenore del quale, oggi, “Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti” (co. 6).

In sostanza, la nuova modalità di svolgimento del primo incontro ha soppresso la fase c.d. “filtro”, nella quale cioè le parti erano chiamate ad esprimersi in ordine alla “possibilità” di “iniziare” il procedimento di mediazione, vale a dire sulla possibilità di un effettivo confronto sul merito della controversia, prevedendo l'operatività, già nel corso di detto primo incontro, dell'obbligo del mediatore di tentare il raggiungimento dell'accordo di conciliazione.

Il ricorrente lamenta, in primo luogo, la circostanza per la quale, già al momento del deposito della domanda di mediazione o dell'adesione, la parte sia chiamata a corrispondere, oltre alle spese vive documentate, un’indennità corrispondente sia alle spese di avvio del procedimento che alle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro, prevedendosi, inoltre, ai sensi dell’art. 17, co. 4, D.lgs 28/2010, che il regolamento dell’organismo possa contemplare ulteriori somme per l’ipotesi di conclusione dell’accordo di conciliazione o per gli incontri successivi al primo.

In secondo luogo, ad avviso dell’esponente la nuova normativa, nell’integrare la previgente disciplina, avrebbe comportato un sensibile incremento dei costi complessivi che le parti sono chiamate a sostenere per la mediazione obbligatoria, oltre ad una più gravosa disciplina dell’istituto del gratuito patrocinio.

Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, parte ricorrente ha ritenuto dette previsioni costituzionalmente illegittime in quanto tali da violare, da un lato, il diritto di accesso alla giustizia garantito dall'art. 24 Cost. nonché, dall’altro, le norme sovranazionali indicate nell’atto introduttivo del giudizio, con conseguente illegittimità derivata del decreto ministeriale gravato, di cui ha quindi richiesto l’annullamento, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla CGUE.

Ad avviso del Collegio, tuttavia, il ricorso non può essere accolto, risultando le previsioni normative oggetto di censura “...coerenti con lo spirito della riforma della mediazione ed immuni da vizi di incostituzionalità, siccome improntate ad un generale rafforzamento dell’istituto e, correlativamente, della professionalità dei mediatori”.

Il Giudice Amministrativo muove infatti da una premessa di ordine generale, vale a dire che già dall’art. 1, co. 4, lett. l), L. 206/2021, mostra a chiare lettere i fini ultimi della nuova disciplina, incentrata su una generale elevazione della formazione e del profilo culturale dei mediatori, considerati alla stregua di strumenti ormai indispensabili per le note finalità deflattive in relazione alle quali, sin dal 2010, la mediazione è stata introdotta nell’ordinamento italiano, venendo a porsi, tra l’altro, in un ampio novero di materia, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Proprio la ribadita obbligatorietà della mediazione e, contestualmente, il sensibile ampliamento delle materie soggette al detto regime, tra cui figurano indubbiamente controversie di maggiore complessità rispetto al passato, rappresenta secondo la pronuncia in commento un indice del “doveroso rafforzamento della professionalità dei mediatori e del funzionamento dell’istituto, che, da inutile step procedimentale per accedere alla fase giudiziaria, deve divenire, nell’ottica del legislatore, effettivo strumento di composizione e ausilio delle controversie private”.

Sulla base di tali premesse, nell’apparato motivazionale si rileva, innanzitutto, come non possa trovare accoglimento la censura con cui parte istante ha dedotto la violazione della direttiva 2008/52/CE e dell’articolo 47 della Carta di Nizza, dal momento che non risulta in alcun modo impedito alle parti processuali il diritto di accesso al sistema giudiziario. Il ricorso al giudice è infatti “...sempre consentito per determinate tipologie di provvedimenti e la stessa mediazione si atteggia quale condizione di procedibilità condizionata alla conclusione del primo incontro di mediazione”.

Proprio la maggiore efficacia dell’istituto derivante dal nuovo impianto designato dal legislatore, tale da trasformarlo da mero passaggio procedimentale a momento dialettico effettivo tra le parti in lite, con la concreta possibilità per le stesse – senza che sia preclusa la strada giudiziale – di trovare un accordo, giustifica la “...corresponsione delle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione (in aggiunta al costo di avvio della procedura e indipendentemente dal raggiungimento dell’accordo)”. I costi della mediazione, assai meno rilevanti rispetto a quelli derivanti dall’instaurazione di un processo, ben potranno avere la funzione di responsabilizzare le parti in ordine alla potenziale proficuità di un incontro caratterizzato dalla effettività.

Né, ad avviso dei Giudici, potrebbe non dirsi soddisfatta la necessaria proporzionalità della misura, dal momento che “...le spese in rilievo sono parametrate al valore della controversia e sono diminuite quando la mediazione è condizione di procedibilità o è imposta dal giudice” e considerando altresì che la condizione di procedibilità si considera assolta con la conclusione del primo incontro senza accordo di conciliazione.

In buona sostanza, dunque, il D.lgs 149/2022 (attuativo della legge delega e in conformità al criterio di delega previsto dall’art. 1, co. 4, lett. c) della legge delega, che richiedeva al delegato di estendere le materie della mediazione obbligatoria) ha conservato l’impianto complessivo del sistema della mediazione, come configurato dal D.lgs 28/2010, implementandolo, tuttavia, attraverso l’innesto di “...misure proporzionate ed in linea con una concezione seria dell’istituto”, il quale, come è noto, in passato, troppo spesso si è risolto in una vuota formalità che le parti finivano con il subire.

In secondo luogo, il Collegio reputa di disattendere anche la censura di illegittimità costituzionale dell’art. 5 D.lgs 28/2010 (come sostituito dall’art. 7, co. 1, lett. d), D.lgs 149/2022), e di risulta di illegittimità derivata del DM 150/2023.

In relazione alla doglianza relativa all’entità dei costi di mediazione, con conseguente pregiudizio del principio di uguaglianza (a causa della discriminazione tra cittadini con maggiori e minori capacità economiche) e del diritto di difesa, il Giudice ribadisce le argomentazioni sopra riportate.

Posto, sotto il profilo formale, che l’art. 1, co. 4, lett. a), L. 206/2021 ha attribuito in via espressa al legislatore delegato il compito di riformare la disciplina delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione (cfr. nuovo testo dell’art. 17, co. 5, D.lgs 28/2010), a conferma, sul piano sostanziale, della ragionevolezza dell’impianto normativo si sottolinea come “...la riforma delle spese di avvio della procedura si inserisce esattamente nelle ricordate finalità di implementazione dell’istituto in termini di effettività e di efficacia, specie quando il suo avvio è condizione di procedibilità della domanda giudiziale” e che, pertanto, a fronte dello svolgimento delle attività di cui all’art. 8, co. 6, D.lgs 28/2010, risulta coerente la previsione in base alla quale “...coloro che, obbligatoriamente o volontariamente, accedono alla mediazione sono tenuti a versare all’organismo di mediazione l’indennità per i costi del primo incontro (voce composta da spese di avvio e spese di attività di mediazione)”.

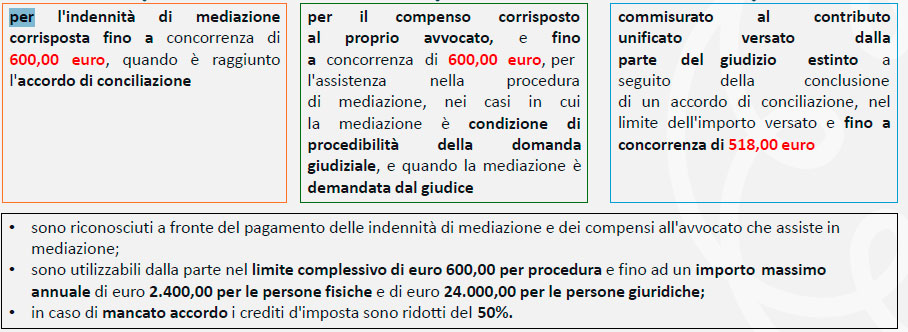

La congruità dei costi introdotti dal nuovo sistema deve, inoltre, essere valutata alla luce di una regolamentazione che mira a compensare l’esborso affrontato per accedere alla procedura di mediazione. Il riferimento, naturalmente, è all’art. 20, co. 1, 2 e 3, D.lgs 28/2010, i quali prevedono il riconoscimento, in favore delle parti, “...di un credito d’imposta commisurato all’entità dell’indennità corrisposta all’organismo di mediazione e, nei casi obbligatori, anche di un credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato. Inoltre, in caso di raggiungimento di un accordo di conciliazione, alla parte che lo ha versato, viene riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato all’importo del contributo unificato versato per la instaurazione del giudizio dichiarato estinto”. Credito d’imposta, è bene ricordarlo, garantito oggi da idonee coperture finanziarie ed in ordine al quale il DM 150/2023 ha disciplinato le modalità attraverso le quali le parti, mediante apposita piattaforma informatica, possono presentare la domanda finalizzata al riconoscimento del beneficio fiscale.

Ed infine, sul punto, non si può sottacere il fatto che i vecchi importi previsti dal precedente decreto ministeriale (tabella delle indennità di cui al DM 180/2010) non erano mai stati aggiornati.

In terzo luogo, il Collegio ha rigettato la censura di illegittimità costituzionale spiegata nei confronti dell’art. 15-bis D.lgs 28/2010, come inserito dall’art. 7, co. 1, lett. t), D.lgs 149/2022, nella parte in cui subordina il gratuito patrocinio alla condizione che sia raggiunto l’accordo di conciliazione.

Nel provvedimento in commento si osserva, a tale proposito, come “...l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità discende dall’articolo 5, comma 1, del citato decreto. Tale scelta legislativa è stata confermata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 10 del 2022), opportunamente richiamata dalla difesa erariale. Ne consegue che l’assistenza legale obbligatoria in mediazione è del tutto legittima, anche dopo la riforma, nei casi in cui l’esperimento della mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda e proprio in ragione dell’importanza della fase, che impone una dialettica informata e garantita dalla presenza dell’avvocato. Al di là di tali ipotesi, le parti non sono vincolate e possono partecipare anche senza l’assistenza di un professionista alla procedura di risoluzione alternativa delle controversie”.

Ciò posto, si sottolinea come la parte non abbiente sia ammessa al patrocinio per svolgere la mediazione alle stesse condizioni delle quali si gioverebbe in caso di giudizio, precisandosi inoltre come l’accesso al beneficio non risulti condizionato al raggiungimento dell’accordo “...in quanto tale esito è solo condizione per l’accesso, da parte dell’avvocato che ha prestato assistenza, alla speciale liquidazione o trasformazione in credito d’imposta come previsto dall’articolo 15 octies. In ogni caso, il sistema consente sempre, in caso di mancato raggiungimento della conciliazione, una volta esperita la procedura di mediazione obbligatoria e dunque soddisfatto la condizione di procedibilità, che la parte interessata possa agire giudizialmente e, in quella sede, all’esito del giudizio, chiedere in via ordinaria la liquidazione dell’assistenza offerta dall’avvocato”.

Un sistema, insomma, ad avviso del Giudice Amministrativo perfettamente equilibrato nel quale non può essere rinvenuto alcun dubbio di costituzionalità, con esclusione, dunque, di ogni ipotesi di invalidità derivata in capo al decreto ministeriale gravato.

Né, conclusivamente, può accedersi alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, in considerazione del fatto che la nuova struttura dell’istituto appare conforme “...alle esigenze professate dalla normativa unionale, nella convinzione che esso possa fornire una soluzione conveniente e rapida per comporre le controversie in materia civile e commerciale”.

Alla luce delle considerazioni sopra sintetizzate, pertanto, il Tribunale perviene alla determinazione di respingere il ricorso in quanto infondato, con compensazione delle spese tra tutte le parti, sussistendone i presupposti di legge.

.

Il Tribunale di Agrigento, con la sentenza 8 gennaio 2025, n. 15, ha stabilito che, nell’ipotesi in cui la controversia riguardi un ambito in cui la negoziazione assistita si ponga quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la proposizione della domanda di mediazione in luogo della prima risulti comunque idonea a soddisfare la condizione di procedibilità stessa.

Il Giudice ha infatti ritenuto che l’eccezione sollevata da parte convenuta, relativa al mancato esperimento da parte dell'attore, nei suoi confronti, della negoziazione assistita, non possa ritenersi degna di pregio.

La motivazione – invero assai articolata – muove dalla considerazione di come occorra “...puntualizzare la natura e il contenuto dei rapporti esistenti fra mediazione e negoziazione assistita. In tema, le uniche disposizioni normative vigenti sono quelle di cui all'art. 3 commi uno e cinque del D.L. 132/2014, come modificato dalla L.162/2014, che prevedono l'obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita in relazione alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, specificandosi che allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3 comma 1). Prevedendo altresì che "restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati (art. 3 comma 5)”.

Il Tribunale rileva come la norma sia già stata più volte interpretata come manifestazione di una valutazione del legislatore in ordine all’opportunità “...di evitare l'aggravamento conseguente all'imposizione di queste due specifiche condizioni di procedibilità e di dare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione, sicché, tutte le volte in cui la controversia sia tanto tra quelle indicate dal D.I. n. 132 del 2014 quanto tra quelle contenute nell'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. n. 28 del 2010, di talché chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo la domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione il carattere dell'obbligatorietà”.

D’altra parte, giova ricordare come il legislatore del D.L. n. 132/2014, con riferimento ad altre procedure obbligatorie di conciliazione, abbia scelto di non attribuire maggiore importanza all'una o all'altra, stabilendo che esse possano convivere. Tale opzione, secondo il provvedimento in commento, “...trova la sua ratio nella stessa struttura del procedimento di mediazione, che, prevedendo l'intervento di un soggetto terzo estraneo alle parti in lite e dotato del potere di sottoporre alle parti una proposta conciliativa, risulta maggiormente articolato rispetto a quello di negoziazione assistita e non totalmente demandato all'autonomia negoziale delle parti. In un quadro di tal fatta deve ritenersi che l'esperimento del tentativo di mediazione, in luogo del procedimento di negoziazione assistita ancorché in un'ipotesi non assoggettata a mediazione obbligatoria eх art. 5, D.Lgs. 28/2010 risponda comunque alla ratio della normativa in tema di negoziazione assistita, in quanto tende ad assicurare l'espletamento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti e, almeno in ipotesi, efficaci rispetto a quello prescritto dal legislatore”.

Da ciò, secondo il Tribunale di Agrigento, può e deve trarsi il conseguente principio a tenore del quale la mediazione può essere “...efficacemente esperita (con assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 3 d.l. 132/2014) anche nei casi nei quali la legge non preveda l'esperimento obbligatorio della mediazione (art. 5 co. 1 bis decr. lgs.28/2010)”.

A tale proposito, si richiama - opportunamente a parere di chi scrive - quanto già espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 97/2019, in cui risultano chiaramente tratteggiate le preminenti e assorbenti caratteristiche della mediazione rispetto a quelle della negoziazione assistita. Nella richiamata decisione, infatti, la Corte osserva come entrambi gli istituti siano “...diretti a favorire la composizione della lite in via stragiudiziale e (siano) riconducibili alle misure di ADR (Alternative Dispute Resolution). Entrambi, inoltre, costituiscono condizioni di procedibilità della domanda giudiziale, il cui difetto ha peraltro conseguenze analoghe, con finalità deflattiva. A fronte di tali profili di omogeneità, e tuttavia ravvisabile nella mediazione un fondamentale elemento specializzante, che assume rilievo al fine di escludere che si sia al cospetto di situazioni sostanzialmente identiche disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, ovvero che la scelta legislativa di trattare diversamente, le due fattispecie possa ritenersi manifestamente irragionevole e arbitraria, questo essendo il parametro di riferimento in materia, tenuto conto che si discute di istituti processuali, nella cui conformazione il legislatore fruisce di ampia discrezionalità. Più precisamente, il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, laddove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell'avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita”.

Appare opportuno rilevare come la pronuncia in commento, in realtà, non rappresenti affatto l’espressione di un orientamento isolato, ma vada anzi ad inserirsi in un solco già ben consolidato.

Recentemente, ad esempio, il Tribunale di Gorizia, con la sentenza 30 gennaio 2024, n. 35, a fronte della medesima eccezione sollevata dal convenuto, che cioè fosse stato esperito il tentativo di mediazione (peraltro conclusosi con esito negativo per la mancata partecipazione della parte chiamata) in luogo della negoziazione assistita, nel rigettare la stessa ha sottolineato come la mediazione dovesse invece ritenersi utilmente effettuata, nonostante, per il caso di specie, fosse previsto il diverso procedimento di negoziazione assistita in quanto “...la presenza, nella prima, del mediatore terzo e imparziale, offrisse maggiori garanzie rispetto alla seconda in cui l’analogo ruolo viene svolto dai difensori delle parti”.

In particolare il Giudice osserva come la “la funzione degli strumenti di ADR non sia quella di introdurre nuove ipotesi di improcedibilità della domanda ma di consentire alle parti, in ottica deflattiva, di ricercare una soluzione conciliativa in una sede diversa da quella contenziosa.”

Sulla stessa linea, sempre a proposito di precedenti recenti, anche Tribunale di Prato, sentenza 29 aprile 2024, n. 343, in cui si sottolinea come, ai fini del perfezionarsi della condizione di procedibilità possa ritenersi più che adatta e sufficiente la procedura di mediazione in luogo di quella di negoziazione assistita ove obbligatoria.

D’altra parte, e conclusivamente sul punto, sembra opportuno rammentare come la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 7272/2023, abbia autorevolmente affermato che la condizione di procedibilità della domanda in una materia per la quale la legge richieda il preventivo esperimento della negoziazione assistita debba ritenersi soddisfatta anche laddove la parte abbia presentato domanda di mediazione.

La pronuncia in parola, rigettando la diversa interpretazione formulata dal giudice di prime cure nella sentenza oggetto di impugnazione, va esplicitamente a corroborare un precedente del Tribunale dello stesso Foro (sentenza n. 11431/2022) secondo il quale la mediazione obbligatoria deve ritenersi per l’appunto utilmente effettuata anche nel caso in cui sia previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita “...in quanto la mediazione obbligatoria, comportando la presenza di un terzo imparziale quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione (...) A quanto già motivato dal Tribunale di Roma nel precedente citato va rilevato che lo spirito delle norme che sanzionano con l’improcedibilità il mancato esperimento dei diversi procedimenti di ADR non è quello di eliminare i processi uccidendoli in culla con pronunce in rito ma quello di sanzionare con l’improcedibilità solo le azioni nelle quali non sia stato fatto tutto il possibile per evitare il ricorso alla via giudiziaria“.

In altri termini, dunque.

Il fatto che l’attore abbia avviato la procedura di mediazione in luogo della negoziazione assistita non incide negativamente in ordine al soddisfacimento della condizione di procedibilità.

Le norme che sanzionano il mancato avvio dei diversi procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, laddove interpretate sistematicamente e non in via meramente letterale, non si pongono la finalità di eliminare i processi mediante decisioni in rito, ma quella, ben diversa, di sanzionare con l’improcedibilità quelli in cui non siano state compiute tutte le attività possibili per evitare la extrema ratio giudiziale.

Con il credito d’imposta previsto dal Decreto Legislativo 28/2010, chi partecipa ad una mediazione obbligatoria o su invito del Giudice può recuperare parte delle spese legali.

Le modalità di determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono attualmente disciplinate dal decreto interministeriale del 1° agosto 2023.

Ai sensi dell’art. 3 di detto decreto, mediante l’apposita piattaforma on line, a pena di inammissibilità, l’avvocato può presentare:

Potranno, quindi, essere inserite le fatture dei versamenti effettuati a vantaggio dell’avvocato (operati sempre con modalità tracciabile).

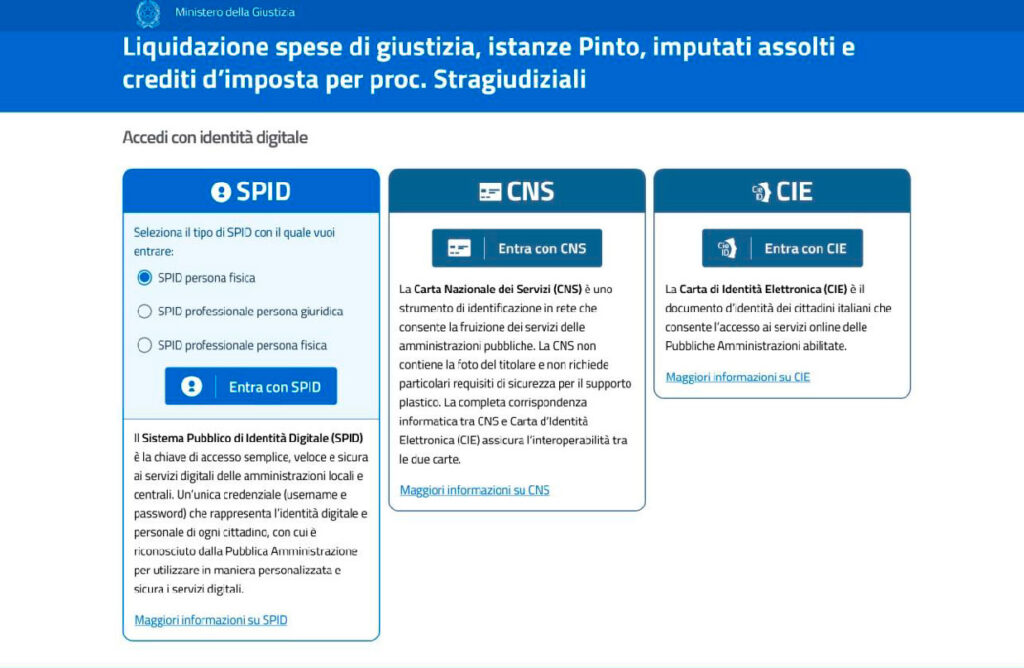

L’accesso è possibile solo con l’identità digitale, tramite apposita piattaforma web resa disponibile dal Ministero della giustizia al seguente indirizzo:

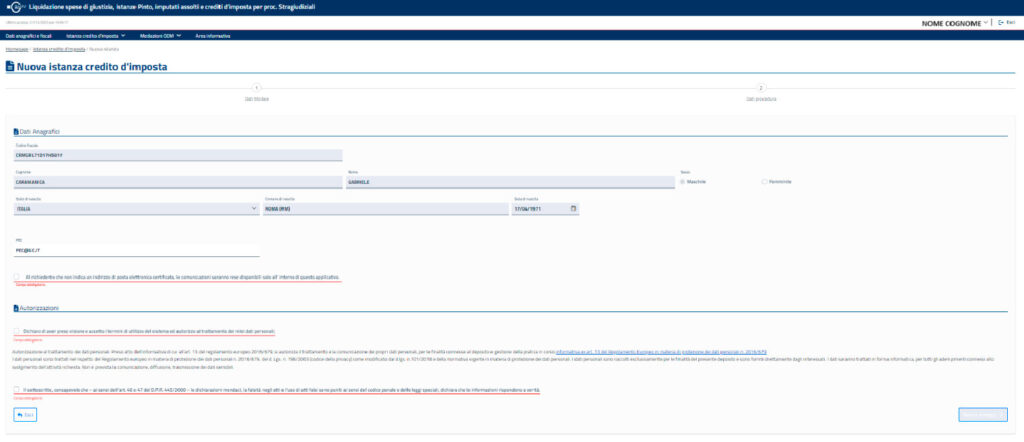

Una volta entrati, dopo aver effettuato la registrazione con l’inserimento dei propri dati anagrafici, bisogna selezionare “ISTANZA CREDITO IMPOSTA”.

Il Portale chiede espressamente di inserire l’indirizzo mail PEC, per ricevere le comunicazioni che, comunque, rimarranno presenti nella apposita area riservata della piattaforma.

Se si riscontrano difficoltà nell’inserimento dei dati si può scrivere all’indirizzo mail supporto.siamm@giustizia.it.

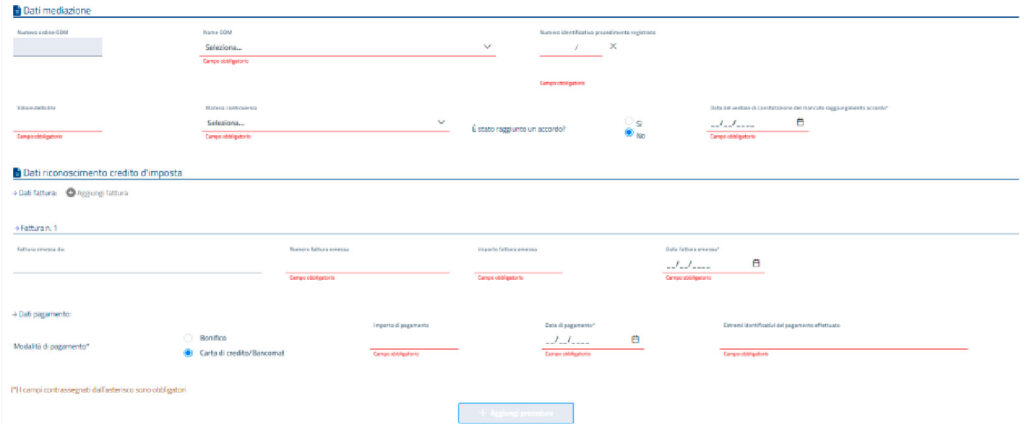

I dati richiesti :

Una volta indicati i dati obbligatori minimali (segnalati da asterisco “*” e la scritta campo obbligatorio in rosso), si abiliterà il pulsante Aggiungi Procedura per registrare la procedura e visualizzarla nella tabella in alto.

Terminata la compilazione dei dati richiesti, si seleziona il tasto Salva e Invia istanza, il sistema registra i dati e porta l’istanza nello stato di IN ATTESA DI VALIDAZIONE.

Ricordiamo che l’ammontare massimo di credito riconoscibile per ogni procedura è di euro 600 dimezzati in caso di mancato accordo.

Il credito d’imposta per la mediazione civile è un’agevolazione fiscale riconosciuta alle parti che partecipano a una procedura di mediazione. Copre parzialmente o totalmente i costi dell’indennità di mediazione e dell’assistenza legale, fino a determinati limiti.

Possono fare richiesta le parti coinvolte in una mediazione civile avviata dopo il 30 giugno 2024, purché abbiano sostenuto i relativi costi e abbiano documentazione fiscale adeguata.

La richiesta deve essere inviata online tramite il Portale Isg.giustizia.it, utilizzando un’identità digitale SPID, CIE o CNS.

La domanda deve essere inoltrata entro il 31 marzo 2025 tramite la piattaforma online.

Con il Decreto del 01 agosto 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07 agosto 2023, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze modificano il decreto legislativo n. 28/2010 sugli incentivi fiscali nell’art. 20 disciplinando la procedura e le modalità di presentazione della domanda per ottenere il riconoscimento del credito di imposta e la determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Dal 1° luglio 2024, le parti coinvolte in una procedura di mediazione civile possono beneficiare di specifici crediti d’imposta legati ai costi sostenuti per l’indennità di mediazione e per l’assistenza legale.

Per usufruire di questi crediti d'imposta, le parti devono presentare una domanda tramite l'apposita piattaforma online del Ministero della Giustizia, vediamo quindi la procedura da seguire.

La domanda per richiedere il credito d’imposta va presentata tramite il Portale online Isg.giustizia.it fornito dal Ministero della Giustizia accedendo con gli attuali sistemi di identità digitale.

Una volta entrati nel portale con le credenziali SPID, CIE o CNS, occorre registrarsi e selezionare l’icona “istanza credito d’imposta”.

Entrati nel form, bisogna selezionare, nella barra in alto, “istanza credito imposta” e caricare “Nuova istanza”. Quindi, selezionare per chi si inserisce l’istanza.

Il Portale chiede espressamente di inserire l’indirizzo mail PEC, per ricevere le comunicazioni che, comunque, rimarranno presenti nell'apposita area riservata della piattaforma.

Date tutte le autorizzazioni, è necessario salvare e proseguire.

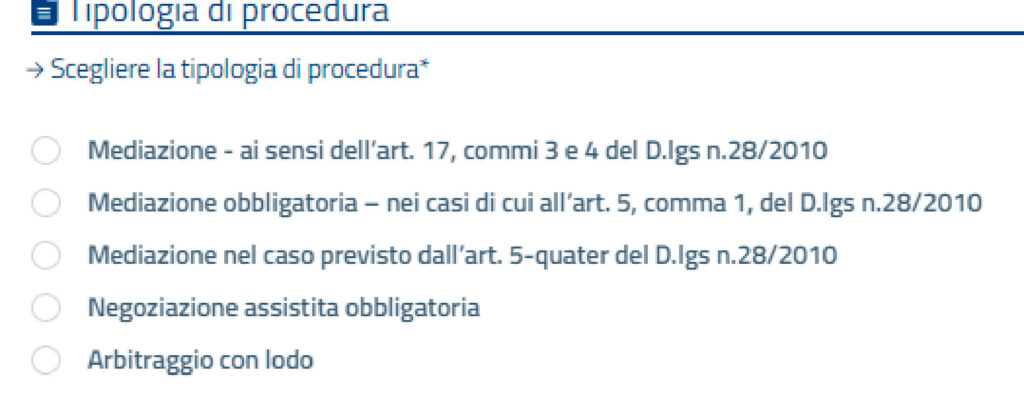

In seguito, bisogna scegliere la tipologia di procedura, i dati della mediazione e i dati di riconoscimento del credito d’imposta.

In caso di Mediazione - ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 del D.lgs n.28/2010 si avranno le seguenti sezioni:

È possibile inserire più fatture per procedura, selezionando l’apposito pulsante Aggiungi fattura.

Una volta indicati i dati obbligatori minimi (segnati da asterisco (*) e la scritta campo obbligatorio in rosso), si abiliterà il pulsante Aggiungi Procedura per registrare la procedura e visualizzarla nella tabella in alto.

Terminata la compilazione dei dati richiesti, si seleziona il tasto Salva e Invia istanza, il sistema registra i dati e porta l’istanza nello stato di IN ATTESA DI VALIDAZIONE.

La domanda di attribuzione dei crediti d'imposta di cui sopra, a pena di inammissibilità, è presentata online tramite l'apposita piattaforma entro il 31 marzo 2025.

Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d’imposta di cui al presente capo, il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce l’importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario, nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010. Il Ministero, entro il 30 aprile 2025, comunica al richiedente l’importo del credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1, in relazione a ciascuna delle richieste.

Il credito d'imposta è revocato se è accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere e sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale e amministrativa

I crediti di imposta, riconosciuti in conformità al presente decreto, sono utilizzabili in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 8, comma 2, e 11, comma 3, del presente decreto tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.

Il credito d’imposta per la mediazione civile è un’agevolazione fiscale riconosciuta alle parti che partecipano a una procedura di mediazione. Copre parzialmente o totalmente i costi dell’indennità di mediazione e dell’assistenza legale, fino a determinati limiti.

Possono fare richiesta le parti coinvolte in una mediazione civile avviata dopo il 30 giugno 2024, purché abbiano sostenuto i relativi costi e abbiano documentazione fiscale adeguata.

La richiesta deve essere inviata online tramite il Portale Isg.giustizia.it, utilizzando un’identità digitale SPID, CIE o CNS.

La domanda deve essere inoltrata entro il 31 marzo 2025 tramite la piattaforma online.

Condominio sanzionato per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione: Tribunale di Roma, Sez. V, sentenza 4 gennaio 2025, n. 172

Nella controversia in esame, un gruppo di proprietari di unità immobiliari facenti parte di un Condominio cita quest'ultimo in giudizio, impugnando le delibere rese dall’assemblea in seconda convocazione, avendo individuato diversi profili di invalidità delle stesse, tanto sotto l’aspetto formale che sotto quello sostanziale.

Si precisa che nella fattispecie il tentativo di mediazione ante causam, costituente condizione di procedibilità della domanda giudiziale ratione materiae e ritualmente proposto dagli attori, si era concluso con esito negativo a causa della mancata partecipazione al procedimento del Condominio chiamato.

Per quanto concerne gli accennati profili di invalidità di cui all’impugnazione, rilievo assorbente assume il vizio di omessa convocazione di una condomina (unica titolare di un effettivo interesse ad impugnare, dovendo trovare applicazione l'art. 1441 c.c., secondo il quale l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge). Come è noto, l’art. 66, co. 3, disp. att. c.c., prevede che “L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.

In sostanza, dunque, ciascun condomino ha diritto di intervenire nella riunione condominiale e, pertanto, deve essere messo in condizione di partecipare ricevendo l'avviso di convocazione in tempo utile e con modalità idonee ad assicurargli la conoscibilità dell''assemblea nonché degli argomenti in discussione. L'assemblea, infatti, come previsto dall'art. 1136, co. 6, c.c., non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Ne deriva che se uno dei condomini non riceve l'avviso di convocazione l'assemblea è invalida.

Qualora il condomino denunci la mancata convocazione, naturalmente incomberà sul Condominio convenuto l'onere di provare di aver convocato nei termini di legge il condomino, non potendo gravare in capo a quest'ultimo l'onere di una dimostrazione negativa, quella, per l’appunto, di non aver ricevuto la convocazione. Nel caso di specie, non avendo il Condominio offerto la prova di aver ritualmente convocato la condomina in parola, il Tribunale ha statuito l’annullamento della delibera.

Peraltro, primo punto di particolare interesse della pronuncia in esame, il Giudice sottolinea come “…la sentenza di annullamento, resa a contraddittorio integro tra coloro che abbiano promosso l'impugnativa della delibera, produce i suoi effetti nei confronti di tutti i condòmini e non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega i singoli attori al condominio, in coerenza col disposto dell'articolo 1137, co. 1, c.c. che dispone che le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condòmini”.

Con la conseguenza che, non potendosi affermare che la delibera annullata risulti rimossa solo per l'impugnante e rimanga invece vincolante per tutti gli altri comproprietari, nella specie, l'annullamento della delibera non può che avere effetti anche nei confronti degli altri condomini impugnanti. Con l’ulteriore logica conseguenza che il “…motivo esaminato assorbe ogni ulteriore profilo e vizio formale e sostanziale denunciato posto che la mancata partecipazione dell'attrice (…) alla riunione del 10.11.2022 ha determinato l'annullamento dell'intero deliberato impugnato”, come peraltro già affermato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione (Sent. n. 9839/2021), secondo cui non è possibile “che una deliberazione assembleare valida ed efficace vincoli alcuni condomini e non altri, essendo invece obbligatoria per tutti; così va escluso che la deliberazione assembleare possa essere giudizialmente annullata con effetto limitato al solo impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri partecipanti. La natura di ente collettivo del condomino, gestore di beni e di servizi comuni, esige che le deliberazioni assembleari debbano valere o non valere per tutti”.

Passando ora ad affrontare i profili che nella presente sede più da vicino interessano, va rilevato come il Tribunale non abbia ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. dovendosi nel caso di specie escludere la configurabilità “…di un abuso dello strumento processuale sanzionabile con la condanna invocata non essendo stata in alcun modo provata la dedotta temerarietà della lite posta a fondamento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 co. 3 c.p.c.”. Ben diverso l’approdo per quanto concerne la richiesta di condanna ai sensi dell’art. 8, co. 4 – bis, D.lgs. 28/2010 (disposizione ratione temporis applicabile al caso di specie). Secondo il Tribunale, infatti, deve essere censurato il comportamento tenuto dal Condominio convenuto il quale, dopo aver chiesto, nella persona dell'amministratore p.t., il differimento del primo incontro di mediazione, non ha partecipato al procedimento senza alcun “giustificato motivo impeditivo”, con conseguente esito negativo dello stesso. Di qui la condanna nei confronti del Condominio al versamento in favore dell’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi del predetto art. 8, co. 4 – bis, D.lgs 28/2010. D’altra parte, il medesimo Tribunale di Roma (cfr. sent. 26 luglio 2023, n. 11746) aveva già ritenuto censurabile – e pertanto sanzionabile – il comportamento del Condomino che diserta la mediazione senza giustificati motivi impeditivi aventi “…i caratteri della assolutezza e della non temporaneità”, limitandosi a comunicare, per il tramite dell’Amministratore, la propria decisione di non partecipare al procedimento.

Ed in precedenza (cfr. Tribunale di Termini Imerese, sent. 7 aprile 2023, n. 412), si era giunti ad affermare che la mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione costituisce un “comportamento doloso, in quanto idoneo a determinare l’introduzione di una procedura giudiziale – evitabile – in un contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi, tanto da comportare la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio”.

Ora, in termini più generali. Se già in forza dell’assetto consolidatosi in conseguenza della conversione del c.d. “decreto del fare”, si prefiguravano conseguenze rilevanti con riferimento all’ipotesi di mancata partecipazione al procedimento di mediazione ritenuta in sede giudiziale priva di giustificato motivo, con l’entrata in vigore, in data 28 febbraio 2023, della prima “tranche” della riforma c.d. Cartabia (D.lgs 149/2022), il quadro normativo, come è noto, è venuto profondamente a mutare, tanto che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione può implicare ricadute ben più onerose per la parte assente ingiustificata.

L’attuale art. 12 – bis, D.lgs 28/2010, infatti, prevede che “1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. 2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. 3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. 4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente”.

La situazione, come è agevole rilevare, è dunque radicalmente mutata, in particolare con riferimento alle sanzioni irrogabili dal giudice ed all’entità delle stesse.

Innanzitutto, la mancata partecipazione al procedimento di mediazione che sia ritenuta priva di giustificato motivo può indurre il giudice a desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, co. 2, c.p.c. Si noti, data la portata generale del tenore del primo comma del predetto art. 12 – bis, che tale conseguenza potrà ben derivare anche dalla mancata partecipazione ad un procedimento avviato volontariamente.

Con riferimento specifico alle ipotesi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale (ratione materiae ovvero in quanto delegata dal giudice ai sensi dell’art. 5 –quater, D.lgs 28/2010 o ancora in quanto prevista come step necessario da una clausola contrattuale), il legislatore ha aggravato le conseguenze della mancata partecipazione, raddoppiando l’entità della sanzione (doppio del valore del contributo unificato dovuto per il giudizio); va rilevata la chiarezza del dato testuale, secondo cui – laddove l’assenza in mediazione sia ritenuta non giustificata – il giudice “condanna la parte costituita”: il giudice non è dunque facoltizzato ad irrogare la sanzione, dovrà senz’altro irrogarla laddove, per l’appunto, ritenga la mancata partecipazione priva di giustificato motivo.

Detta sanzione prescinde totalmente dalla soccombenza nel successivo giudizio, atteso che, in attuazione del principio di causalità, mira a sanzionare la parte che, sottraendosi alla procedura stragiudiziale, provoca il giudizio: di conseguenza ben potrà essere irrogata fin dalla prima udienza.

Dovrà quindi considerarsi ingiustificata la mancata partecipazione di chi non motivi affatto tale proprio comportamento omissivo, mentre dovranno valutarsi caso per caso, da parte del giudice, le eventuali motivazioni addotte a giustificazione dell’assenza in mediazione.

Secondo una ormai consolidata giurisprudenza, peraltro, la parte non può limitarsi ad opporre quale giustificato motivo della mancata partecipazione alla mediazione, l’asserzione aprioristica che la propria posizione sia fondata rispetto alle tesi della controparte, poiché ammettendo ciò sussisterebbe sempre e comunque in capo a chiunque un giustificato motivo per non comparire, come affermato dal Tribunale di Roma fin dal lontano 2014 (sent. 29 maggio 2014, sez. XIII civ.), laddove si sottolinea come non possa in alcun modo affermarsi “…che ogni qualvolta la controparte ritenga erronea la tesi della parte che l’ha convocata in mediazione (come in questo caso), e pertanto inutile la sua partecipazione all’esperimento di mediazione, essa sia validamente dispensata dal comparirvi. L’esponente non si avvede nell’aporia in cui incorre posto che così ragionando sussisterebbe sempre in ogni causa un giustificato motivo di non comparizione, se è vero com’è vero che se la controparte condividesse la tesi del suo avversario la lite non potrebbe neppure insorgere e se insorta verrebbe subito meno”. E ancora, più recentemente, Corte d’Appello di Genova, sent. n. 652/2020, in cui, in tema di giustificazioni adeguate in relazione alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, si afferma come debba “…al riguardo ritenersi priva di rilevanza la valutazione prognostica, formulata dalla convenuta, circa l’inutilità della procedura per l’impossibilità di raggiungere la conciliazione”.

Nel concludere queste note, alcune brevi considerazioni con riferimento specifico alla materia condominiale. Come ben noto, con l’entrata in vigore dell’art. 5 – ter D.lgs 28/2010 l’amministratore non è più condizionato nella partecipazione al procedimento di mediazione dal previo ottenimento di una delibera autorizzativa, ma potrà attivare, aderire e partecipare alla mediazione essendovi legittimato ex lege.

Naturalmente, se è vero che l’amministratore “è legittimato” a partecipare al procedimento senza delibera autorizzativa, ben potrà comunque optare, come la prassi in molti casi dimostra, qualora lo ritenga opportuno, per la convocazione del consesso condominiale, al fine di munirsi in ogni caso di delibera autorizzativa. D’altra parte, l’art. 66, co. 1, disp. att. c.c. prevede che “L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione”.

Si pensi all’ipotesi di Condominio chiamato in mediazione: elementari ragioni di prudenza e di buon senso consigliano all’amministratore avveduto di dare notizia tempestivamente ai condomini della convocazione, anche e soprattutto in considerazione dei costi e, per l’appunto, delle possibili conseguenze processuali di una eventuale mancata partecipazione. Insomma. Considerando i vantaggi intrinseci della mediazione, in termini di tempi e di costi, e soprattutto il fatto che essa rappresenta un’opportunità sostanzialmente unica, quella cioè di cercare personalmente una soluzione negoziata al proprio problema prima di ricorrere all’autorità dello Stato, considerando altresì l’ampliamento delle materie in cui detta fase si pone come condizione di procedibilità della domanda giudiziale e considerando infine le conseguenze assai onerose che, con la normativa vigente, possono derivare per la parte assente ingiustificata, ebbene la scelta aprioristica di ignorare l’invito in mediazione, eliminando in radice una qualsivoglia ipotesi di risoluzione conciliativa della controversia, non appare affatto un modus operandi conveniente e condivisibile.

L’art. 9, D.lgs 28/2010 testualmente prevede: “1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. 2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti”.

Sotto il profilo soggettivo, pertanto, si può senz’altro affermare che con la riforma Cartabia si sia sgombrato il campo da ogni dubbio in ordine al novero dei soggetti tenuti al segreto, dal momento che l’ambito in parola è stato espressamente esteso a tutti coloro che in qualche modo abbiano a che fare con il procedimento di mediazione, come, ad esempio, il consulente tecnico eventualmente nominato dall’Organismo su richiesta delle Parti, i consulenti di parte che presenzino agli incontri di mediazione, coloro i quali partecipino ai fini della pratica forense, etc.

Sotto il profilo oggettivo, di ben più rilevante interesse, la normativa in vigore appare in effetti altrettanto chiara.

Infatti, secondo il co. 1 del citato art. 9, l’obbligo gravante durante la procedura sui soggetti come sopra individuati riguarda “le dichiarazioni rese dalle parti” e “le informazioni acquisite durante il procedimento”.

L’ambito oggettivo del concetto di riservatezza appare quindi esattamente individuato dalla disposizione in esame.

Di conseguenza, non tutto quello che accade o viene dichiarato nel corso del procedimento di mediazione può considerarsi coperto da segretezza, dal momento che, diversamente opinando, il concetto stesso di verbalizzazione dell’incontro verrebbe ad essere svuotato di ogni reale significato: ben potranno quindi essere verbalizzate le circostanze di tempo, di luogo, le identità delle presenze all’incontro, gli accadimenti che vengano a verificarsi nel corso dell’incontro, etc.

Molto diverso si presenta l’aspetto relativo al merito della discussione. Come espressamente previsto dal citato art. 9, co. 1, D.lgs 28/2010, le posizioni prospettate dalle parti, le eventuali proposte e controproposte delle stesse, i riconoscimenti reciproci che dovessero avvenire nel corso della negoziazione, le motivazioni delle proposte o dei dinieghi, non possono che rientrare nell’area della riservatezza e quindi non possono che essere escluse dalla verbalizzazione.

In particolare, quanto alle proposte che una parte intenda avanzare nel corso della seduta, le stesse potranno essere verbalizzate solo con il consenso di tutte le parti, non potendo che rientrare le stesse nell’ambito delle “dichiarazioni rese dalle parti”.

A tale conclusione sembra debbano ricondurre argomenti tanto di ordine testuale quanto di ordine logico, prima ancora che giuridico.

Sotto il primo profilo, il richiamo al “consenso della parte dichiarante” è contenuto esclusivamente nel secondo comma della disposizione in esame, dedicato esclusivamente alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e pertanto, sotto il profilo soggettivo, non a caso rivolto al solo mediatore, unico soggetto abilitato ad interloquire con le parti ed i rispettivi legali per l’appunto all’interno delle sessioni separate.

Ma – al di là del richiamato dato testuale – non si vede come le eventuali proposte (o rinunce) formulate nel corso del procedimento possano considerarsi non rientranti nel novero delle dichiarazioni rese dalle parti e – quindi – delle informazioni acquisite durante il procedimento: chiunque, partecipante al tavolo della mediazione, sarebbe altrimenti libero di divulgare la proposta conciliativa avanzata da una delle parti ovvero la rinuncia alla quale la stessa si sia dichiarata disponibile, con conseguenze fin troppo immaginabili.

Il fatto che la parte dichiarante espressamente presti il consenso alla verbalizzazione della propria proposta potrebbe evidentemente risultare strumentale ad una “acquisizione di posizione”, per così dire, rispetto alla quale la controparte ben potrebbe vantare il diritto ad essere garantita dal principio di riservatezza.

Come ben noto a chi abbia pratica concreta con i procedimenti di mediazione, è frequente il caso in cui una delle parti (per il tramite del proprio legale) richieda al mediatore di verbalizzare la proposta conciliativa formulata e non ritenuta congrua dall’altra parte, la quale, di conseguenza, si oppone a detta richiesta.

Ora, a prescindere dalla considerazione del fatto che nessuna disposizione contenuta nel D.lgs 28/2010 prevede espressamente un’ipotesi siffatta, sembra evidente che la proposta conciliativa in parola non possa essere riportata a verbale dal mediatore, proprio in quanto attinente al merito della controversia e, in quanto tale, coperta dall’obbligo di riservatezza, a meno che lo stesso non sia espressamente derogato da tutte le parti.

E non sembra affatto che il mediatore possa considerarsi esonerato dal vincolo di riservatezza “a richiesta” della sola parte dichiarante cosi come disposto dal successivo art. 10, dal momento che la disposizione da ultimo citata non può che essere inserita in un contesto successivo, quello giudiziale, che presuppone evidentemente l’esito negativo del tentativo di conciliazione.

Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, ai fini della verbalizzazione della proposta di conciliazione sembra assolutamente doversi considerare in ogni caso necessario il consenso di tutte le parti partecipanti alla mediazione. Solo le parti, tutte, potranno pertanto derogare al vincolo di riservatezza, consentendo al mediatore di verbalizzare la proposta conciliativa formulata da una di esse e ritenuta dall’altra non satisfattoria.

In conclusione, a suffragio di quanto precede, si consideri quanto disposto dall’art. 11, D.lgs 28/2010, co. 1, secondo cui “Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale”. Ebbene, non sembra casuale la circostanza che il co. 2 della medesima disposizione espressamente preveda che “Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento”.

In un procedimento di mediazione, l'attività di negoziazione si riferisce al processo in cui le parti coinvolte cercano di raggiungere un accordo su una controversia attraverso il dialogo e la negoziazione assistita da un mediatore neutrale.

Il mediatore facilita la comunicazione tra le parti, aiuta a identificare gli interessi comuni e le possibili soluzioni, e lavora per trovare un compromesso soddisfacente per entrambe le parti.

La negoziazione in mediazione non è vincolante fino a quando non viene raggiunto e formalizzato un accordo.

Durante questo processo, le parti hanno l'opportunità di esprimere le loro opinioni e preoccupazioni, esplorare opzioni creative per la risoluzione della controversia e trovare una soluzione che soddisfi i bisogni di entrambe le parti.

In generale, quattro sono le fasi della negoziazione:

Anche il procedimento di negoziazione in mediazione può essere suddiviso in fasi, che coinvolgono tutti gli attori della mediazione (e cioè il mediatore, le parti ed i rispettivi legali) e che ricalcano le fasi tipiche del procedimento di negoziazione, come sopra dettagliate.

La mediazione si apre con il discorso introduttivo del mediatore.

Si tratta di un discorso di apertura del mediatore circa le caratteristiche e le regole del tavolo di mediazione (neutralità ed equidistanza del mediatore; volontarietà della mediazione; riservatezza del tavolo di mediazione; assenza di decisioni vincolanti emesse dal mediatore; possibilità di sessioni separate con il mediatore, di sessioni tra le sole parti, di sessioni tra i soli avvocati delle parti; regole di ‘buona comunicazione’; modalità di stesura del possibile accordo finale).

Anche le parti ed i loro avvocati sono chiamati a pronunciare un discorso c.d. di apertura, che consiste nella esposizione iniziale, ad opera di ciascuna parte, dei fatti della controversia che le ha portate al tavolo di mediazione e della qualificazione di quei fatti da parte degli avvocati.

A seguito del discorso di apertura di ciascuna parte (e del rispettivo avvocato), il mediatore (di regola) svolge una ricapitolazione di quanto detto, utilizzando il metodo della c.d. parafrasi.

Si tratta del cuore dell’incontro di mediazione.

Tale fase è dedicata all’indagine degli interessi che si agitano sotto le posizioni (giuridiche) delle parti.

È in tale fase che il mediatore gioca un ruolo determinante nel cercare di superare un confronto spesso difficile tra le parti e situazioni di stallo mediante l’impiego di tecniche comunicative appropriate e del c.d. ascolto attivo.

Di norma il confronto tra le parti incomincia con una sessione c.d. congiunta, durante la quale il mediatore ascolta le pari ed i rispettivi legali intorno ad un medesimo tavolo.

Il compito del mediatore in questa fase è delicato in quanto il conflitto è spesso acceso e, pertanto, occorre gestire l’emotività e la conflittualità più o meno elevata del rapporto e della comunicazione.

Dopo questo primo confronto, il mediatore può organizzare gli incontri separati per analizzare i fattori del conflitto, gli interessi e le necessità delle parti e per individuare le alternative possibili per il raggiungimento dell’accordo.

Tale fase coincide generalmente con le sessioni separate del mediatore con le parti ed i loro consulenti.

Per la gestione della predetta fase, il metodo di negoziazione (orientato al problem solving) consiste in quattro principi fondamentali:

È questa la fase dedicata alla c.d. tempesta dei cervelli (brainstorming) in cui le parti e i loro avvocati sono incoraggiati e supportati dal mediatore ad immaginare, sulla base dell’esplorazione degli interessi sino a quel momento svolta, possibili opzioni di soluzione della controversia.

Grazie alla fase esplorativa ed al costante aiuto del mediatore, viene estesa la c.d. zona di possibile accordo (ZOPA), con maggiore possibilità di soddisfazione reciproca delle parti in conflitto.

Il contenuto dell’accordo raggiunto in mediazione può essere molto vario e, talvolta, fantasioso, nonchè contenere pattuizioni anche di natura non giuridica.

L’unico limite imposto dal legislatore è il seguente: l’accordo deve essere conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Generate le più varie opzioni di soluzione del conflitto, si apre la fase della loro attenta e puntuale valutazione, onde giungere alla scelta condivisa di quella che soddisfi maggiormente tutte le parti.

Nella valutazione delle opzioni solutorie è essenziale l’utilizzo di criteri oggettivi, che permettano di scegliere quali tra tutte siano le più realistiche, fattibili, eseguibili, capaci di garantire una soluzione del conflitto di lunga durata.

Il mediatore è chiamato ad aiutare le parti e i loro avvocati nell’individuare tali criteri oggettivi per la risoluzione del conflitto, evitando che le parti restino “arroccate” sulle proprie posizioni, pregiudicando così il raggiungimento di un possibile accordo.

Alla luce della valutazione sulla base di criteri oggettivi delle diverse opzioni generate dalle parti, il mediatore aiuta le parti nell’orientarsi verso una soluzione condivisa di reciproca soddisfazione dei loro interessi.

Si rileva come la soluzione condivisa potrà rivelarsi quella giusta solo se l’accordo sarà ritenuto da entrambe le parti un buon accordo, che permetterà alle stesse di risolvere la controversia in modo soddisfacente e duraturo, preservando anche i loro rapporti personali e/o familiari e/o commerciali e/o professionali.

Ove raggiunta una soluzione condivisa di reciproca soddisfazione degli interessi delle parti, segue una fase di concreta stesura dell’accordo che raccolga tale soluzione dandovi una veste giuridica.

In questa fase il ruolo primario è svolto dagli avvocati che assistono le parti in conflitto che, di concerto con il mediatore, hanno il compito fondamentale di redigere il verbale di accordo nel rispetto dei contenuti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 28/2010, conferendo allo stesso efficacia esecutiva.

Da tutto quanto esposto, consegue come sia indispensabile formare una nuova categoria di avvocati che abbiano la capacità e le competenze necessarie per assistere la parte in mediazione, poichè la difesa processuale – alla quale gli avvocati vengono di norma preparati – è assai differente dalla difesa della parte in mediazione.

Diffondere la cultura della mediazione tra gli avvocati, significa formare i professionisti nell’apprendimento delle tecniche di ascolto e negoziazione, al fine di riuscire ad utilizzare nel modo più efficacie ed incisivo possibile lo strumento della mediazione, non solo a scopo deflattivo (per “alleggerire” il carico ormai insostenibile dei tribunali) ma anche e soprattutto per riuscire a modificare l’approccio delle parti al conflitto ed alla relativa risoluzione.

L’obiettivo è infatti quello di passare da un approccio c.d. “win – lose” (strategia tipica di una soluzione giudiziale di un rapporto conflittuale, dove le parti tendono a screditarsi reciprocamente e lo scopo è quello di sconfiggersi a vicenda) ad un approccio c.d. “win – win” (strategia tipica di chi cerca sinergie con gli altri, allo scopo di perseguire la reciproca soddisfazione).

Quest’ultima tipologia di approccio è quella ottimale in ogni rapporto di negoziazione (e quindi anche in mediazione) e produce gli effetti più vantaggiosi per tutte le parti coinvolte nel conflitto.

“Impugnazione delibera assembleare del ….”

La mediazione aveva esito negativo e il Condomino evocava quindi in giudizio il condominio, producendo il verbale di mediazione e illustrando - soltanto nella domanda giudiziale - i motivi per i quali chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità e/o l’annullabilità e/o, comunque, l’illegittimità e l’invalidità della delibera suddetta. Il condominio convenuto si costituiva in giudizio, impugnando e contestando le deduzioni attoree ed eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda e la conseguente tardività della impugnazione. Il convenuto eccepiva che l’attore aveva attivato la mediazione, chiedendo genericamente l’impugnazione della delibera, senza tuttavia specificare i motivi di impugnazione e i vizi della delibera, rendendo di fatto non assolta la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 e, di conseguenza, tardiva l’impugnazione. La difesa del convenuto sosteneva infatti che l’istanza di mediazione fosse priva dei requisiti minimi per la sua validità, in spregio a quanto indicato dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010 che specifica come la domanda di mediazione deve indicare “…..l’oggetto e le ragioni della pretesa”. Il Tribunale di Roma, con la precitata sentenza, accoglieva la tesi difensiva del convenuto e dichiarava quindi improcedibile l’impugnazione della delibera, per i seguenti motivi:

ADR Intesa ha organizzato un nuovo Corso base per diventare Mediatore Civile, rivolto a tutti i laureati, della durata di 94 ore ai sensi del DM 150/2023. Il corso si svolgerà in parte in modalità telematica e in parte nella nostra sede di Roma (Via Fregene, 9) nei seguenti giorni 6-7-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21 febbraio 2025, così ripartiti:

Durante il corso verranno esaminati, oltre all’attuale normativa, i più recenti orientamenti giurisprudenziali. Particolare attenzione verrà inoltre dedicata alle varie fasi del procedimento analizzando le strategie e le tecniche di mediazione.

Quota di partecipazione

Affrettati! La classe ha un massimo di 40 posti!

Nozioni ed istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile

Le fonti del diritto. Fonti atto: fonte, disposizione, norma. Gerarchia delle fonti.

Il codice civile e la sua struttura.

L’atto giuridico, il rapporto giuridico ed il negozio giuridico. Elementi essenziali ed elementi accidentali del rapporto giuridico. L’invalidità del rapporto giuridico: differenza tra nullità ed annullabilità.

La soggettività giuridica e le situazioni giuridiche soggettive. In particolare il diritto soggettivo. Tipologie di diritti soggettivi: diritti reali e diritti relativi.

I principali diritti reali.

I diritti relativi.

Il concetto di obbligazione. Obbligazione nascente dalla legge e obbligazione nascente da contratto.

La nozione di contratto. Contratti tipici ed atipici. Le vicende fondamentali del contratto: la conclusione, gli effetti, la rescissione e la risoluzione.

Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Elementi base in materia di successioni.

La tutela giurisdizionale dei diritti.

Il processo civile. Principi costituzionali.

Il concetto di azione. Tipologia di azioni.

Principi generali del processo: giurisdizione, competenza, litispendenza, continenza connessione.

Il giudice. Le Parti e i difensori.

Gli atti processuali e la loro forma. Nullità degli atti processuali.

Schema elementare del processo ordinario di cognizione. L’introduzione della domanda giudiziale e la prima udienza. La fase istruttoria. La fase decisoria. Le impugnazioni ed il concetto di cosa giudicata.

Il processo di esecuzione. In particolare: titolo esecutivo e precetto. Esecuzione in forma generica ed esecuzione in forma specifica.

I procedimenti speciali. Cognizione piena e cognizione sommaria. In particolare: il procedimento monitorio ed il rito locatizio.

Differenze tra processo, arbitrato e risoluzione alternativa delle controversie in mediazione e negoziazione assistita.

Prova finale scritta.

Prova finale orale.

L'introduzione storica, filosofica, antropologica e sociologica del conflitto e dei diversi modelli teorici e

metodologici di gestione dello stesso. Il concetto di ADR e la nozione di mediazione civile. Mediazione

facilitativa e valutativa.

La teoria della comunicazione e dei profili cognitivi e decisionali. Tecniche di comunicazione e di

negoziazione nel procedimento di mediazione. Le metodologie delle procedure di gestione consensuale

delle liti e di interazione comunicativa.

La normativa nazionale, europea e internazionale in materia di mediazione. In particolare: dal testo

originario del D.lgs 28/2010 alla sent. n. 272/2012 della Corte costituzionale ed all’introduzione del nuovo

modello di mediazione “obbligatoria” con il “decreto del fare” (2013). Tipologie di mediazione: obbligatoria, facoltativa, delegata, da clausola contrattuale. Mediazione in presenza e mediazione in modalità telematica ai sensi dell’art. 8 – bis, D.lgs 28/2010.

Segue: la riforma “Cartabia”. La mediazione civile alla luce della L. delega 206/2021 e della sua attuazione

attraverso il D.lgs 149/2022. Gli attori della mediazione: il mediatore, le parti e gli avvocati che le assistono.

Il ruolo dell’Avvocato in mediazione: in particolare, gli obblighi di informativa. Il procedimento di

mediazione in generale: le fasi. In particolare: l’istanza di mediazione, la sua comunicazione alle parti

chiamate ed i suoi effetti. In particolare: il primo incontro: analisi dell’art. 8, D.lgs 28/2010 prima e dopo la

riforma “Cartabia”. L’effettività del tentativo di mediazione ed il principio di leale collaborazione.

VII Giornata (telematica 9-19)

Lo svolgimento del procedimento. Sessione congiunta e sessione separata. La riservatezza nel

procedimento di mediazione. Questioni controverse in merito. La partecipazione personale delle Parti al

procedimento e la rappresentanza delle stesse. La sent. 8473/2019 della Corte di Cassazione. La procura speciale sostanziale. Dalla giurisprudenza al diritto positivo. Le conseguenze della mancata partecipazione al procedimento. Tecniche di verbalizzazione.

Lo svolgimento del procedimento. Sessione congiunta e sessione separata. La riservatezza nel

procedimento di mediazione. Questioni controverse in merito. La partecipazione personale delle Parti al

procedimento e la rappresentanza delle stesse. La sent. 8473/2019 della Corte di Cassazione. La procura

speciale sostanziale. Dalla giurisprudenza al diritto positivo. Le conseguenze della mancata partecipazione al procedimento. Tecniche di verbalizzazione.

Tecniche di mediazione: l’arte di domandare e riformulare. Le varie tipologie di domande e come sceglierle

in ragione delle esigenze dettate dal contesto. Gli ostacoli nella mediazione: la gestione del conflitto. Role

playing con analisi di casi pratici e simulazione di mediazione.

La mediazione delegata dal Giudice ex art. 5 – quater, D.lgs 28/2010. La formazione del magistrato e la

valutazione del contenzioso definito attraverso la mediazione demandata alla luce dell’art. 5 – quinquies,

D.lgs 28/2010. La proposta del mediatore ai sensi dell’art. 11, D.lgs 28/2010. L’accordo tra le parti e gli

effetti del verbale di conciliazione. Il ruolo del notaio nel procedimento di mediazione. L’esecuzione dell’accordo in mediazione. Contributi giurisprudenziali nell’ambito della mediazione civile. In particolare, opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione. Dalla sentenza n. 19596/2020 delle Sezioni Unite della

Corte di Cassazione all’art. 5 – bis, D.lgs 28/2010.

La mediazione in materia condominiale: le innovazioni recate dall’art. 5 – ter, D.lgs 28/2010. Questioni

controverse. La consulenza tecnica in mediazione. Il regime delle spese e delle indennità di mediazione. Le conseguenze dell’effettività del primo incontro di mediazione. Le innovazioni previste in sede di attuazione della L. 206/2021 con il D.lgs 149/2022 e con il DM 150/2023. I benefici fiscali previsti dal D.lgs 28/2010.

Analisi dell’evoluzione degli artt. 17 e 20 D.lgs 28/2010. Il patrocinio a spese dello Stato nella mediazione

civile e commerciale.

Role playing con analisi di casi pratici e simulazione di mediazione. il rapporto tra mediatore e organismo di mediazione. Analisi riassuntiva delle principali tematiche affrontate. Dibattito conclusivo e chiarimenti da parte dei formatori.

Prova finale di valutazione della durata di quattro ore, comprensiva di verifiche relative ai moduli teorici e

pratici e di una prova pratica comprendente la simulazione di una proposta del mediatore.

Luigi Majoli